Si tus ojos fueran microscopios, te mostrarían lo invisible que hay a tu alrededor, transformando tu mundo conocido en algo nuevo y extraño. Verías el entramado de fibras de algodón de tu camiseta, con su color irregular y el entramado de filamentos enredados sobresaliendo aquí y allá. Observarías los lentos ácaros, como vacas mansas, pastando en los pliegues de tu sofá. A tu alrededor, verías flotar polvo de carbón y silicato, como meteoritos diminutos movidos por el aire. Entre ellos, resplandecerían bajo la luz solar gotas de agua, como peceras gigantes, donde transparentes microorganismos nadan ajenos a lo que sucede fuera de su burbuja.

El neurocientífico Ramón y Cajal, descubridor de la red neuronal del sistema nervioso, describió en uno de los relatos de su libro Cuentos de vacaciones (1905), las desconcertantes experiencias visuales de un joven médico llamado Juan. Este libro de relatos semicientíficos cayó en mis manos cuando yo era casi adolescente, y como otros libros de esa época, dejó una importante huella en mi. Recientemente, el podcast Sapiens dedicó un episodio al científico y su faceta como escritor de ciencia ficción, lo que me llevó a comprar de nuevo el libro (el antiguo se perdió en alguna mudanza) para leerlo de nuevo.

Siguiendo con la tradición de los cuentos basados en el viaje del héroe, el protagonista del relato, tras una revelación metafísica, inicia su periplo de aventuras con el extraño don de ver lo imperceptible. Sus ojos, como lentes de aumento, comienzan a percibir con detalle extremo el mundo que le rodea: fibras de celulosa en el papel, bacterias en su vaso de agua y corpúsculos de luz provenientes de las estrellas. Juan reflexiona sobre estas vivencias, algunas de ellas de gran belleza y otras realmente perturbadoras. En una de sus primeras exploraciones, el autor describe los pensamientos del joven entusiasmado:

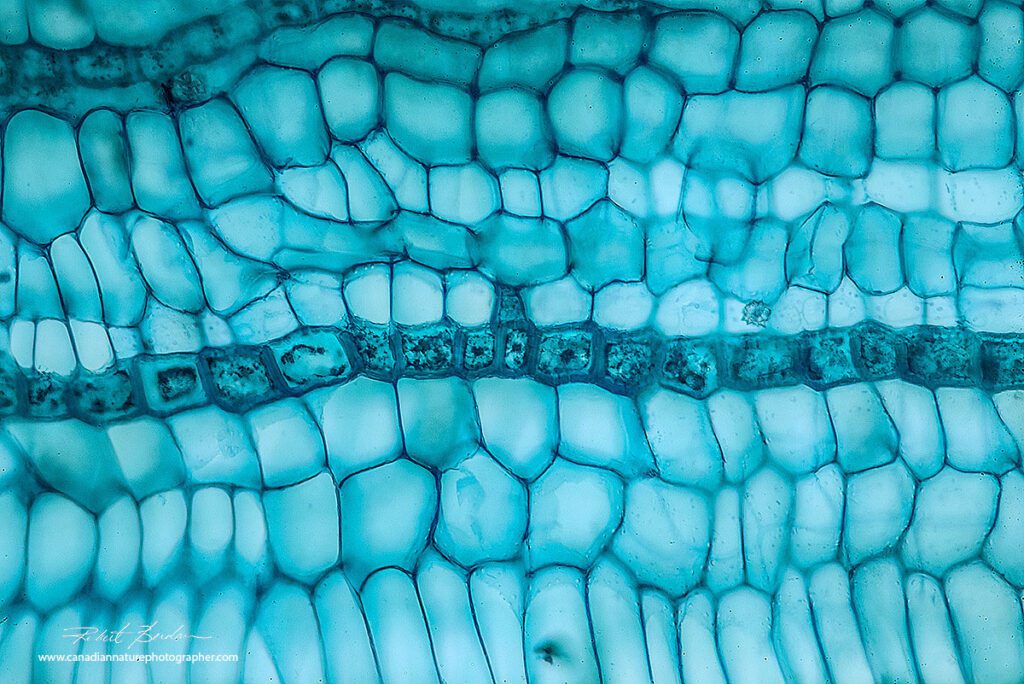

Las hojas de los árboles parecían construidas de innumerables piezas poliédricas, opalinas y translúcidas, en cuyo espesor se divisaban acúmulos irregulares de esferas verdes, o sean granos de clorofila y otros corpúsculos incoloros (Ramón y Cajal. Cuentos de vacaciones).

Pero, lo que empieza como un sueño, ser testigo de los misterios del mundo, se convierte rápidamente en una pesadilla que sume a Juan en desesperación. La imposibilidad de procesar toda la información visual que recibe le dificulta mantener un contacto saludable con la realidad, que le lleva a replantearse el mundo y sus actitudes frente a él. No hago más spoiler.

MÁS ALLÁ DE LO VISIBLE

No hay duda de que Ramón y Cajal escribió estos relatos basándose en sus propias experiencias, reflejando en ellos su pasión por la ciencia y su preocupación ética por el impacto de los descubrimientos científicos. En ellos también emerge su interés por compartir con el resto de los mortales lo que veía en el laboratorio: el mundo microscópico. Además, estos relatos dejan claro dos aspectos de su trabajo: su precisión en la identificación de patógenos y su conocimiento de las estructuras celulares.

Aunque en aquella época ya se conocían algunos orgánulos como los cloroplastos (1837) y las mitocondrias (1857), el interior celular seguía siendo un misterio. De hecho, en el texto describe los cloroplastos como acúmulos irregulares de esferas verdes mientras que al resto de las estructuras celulares como “corpúsculos incoloros”. Y es que los cloroplastos son visibles con lentes de aumento por la clorofila que hay en su interior, pero el resto de orgánulos son casi invisibles al ojo humano.

Hoy en día, estos corpúsculos tienen nombre y su estructura es bien conocida. Para ello, además del trabajo de científicos como Ramón y Cajal, fue clave la invención de herramientas que permitieran su observación. Una de ellas fue el microscopio óptico. Con él se resolvieron muchas dudas, pero surgieron nuevas preguntas que, como iré mostrando en este y los siguientes posts, la química ayudó a responder.

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE

Los microscopios hicieron visible lo pequeño y los colorantes lo invisible.

# Aumentar para ver

Que un fragmento circular de vidrio aumenta la imagen de un objeto al mirarse a través de él es algo conocido desde la antigüedad. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XVI para disponer del primer microscopio. En los siglos siguientes, se desarrollaron nuevos modelos que permitieron obtener imágenes más nítidas de bacterias, glóbulos rojos y detalles de insectos. El uso de lentes de doble curvatura, lentes de inmersión en aceite y la combinación de distintos tipos de lentes fueron mejoras técnicas implementadas progresivamente.

La posterior incorporación de fuentes de luz y el perfeccionamiento de las lentes aumentaron considerablemente la resolución óptica. En el siglo XX surgió un nuevo tipo de microscopio: el electrónico. A diferencia de los ópticos, estos no usan luz para iluminar las muestras, sino haces de electrones que interactúan con ellas a un nivel más profundo.

# Teñir para revelar

El uso de colorantes por humanos data de hace al menos 40,000 años, como evidencian las pinturas de las cuevas de Altamira y Lascaux. Aunque no hay pruebas fehacientes, se cree que ya entonces se teñían también cuerpos y ropas. De lo que si ha quedado constancia por escrito es que las civilizaciones antiguas, como las de Egipto, China e India, empleaban extractos vegetales para teñir sus tejidos. La tradición de los colorantes es por lo tanto ancestral, pero lo que resultó ser una gran revolución científica fue descubrir que lo más pequeño también podía ser teñido.

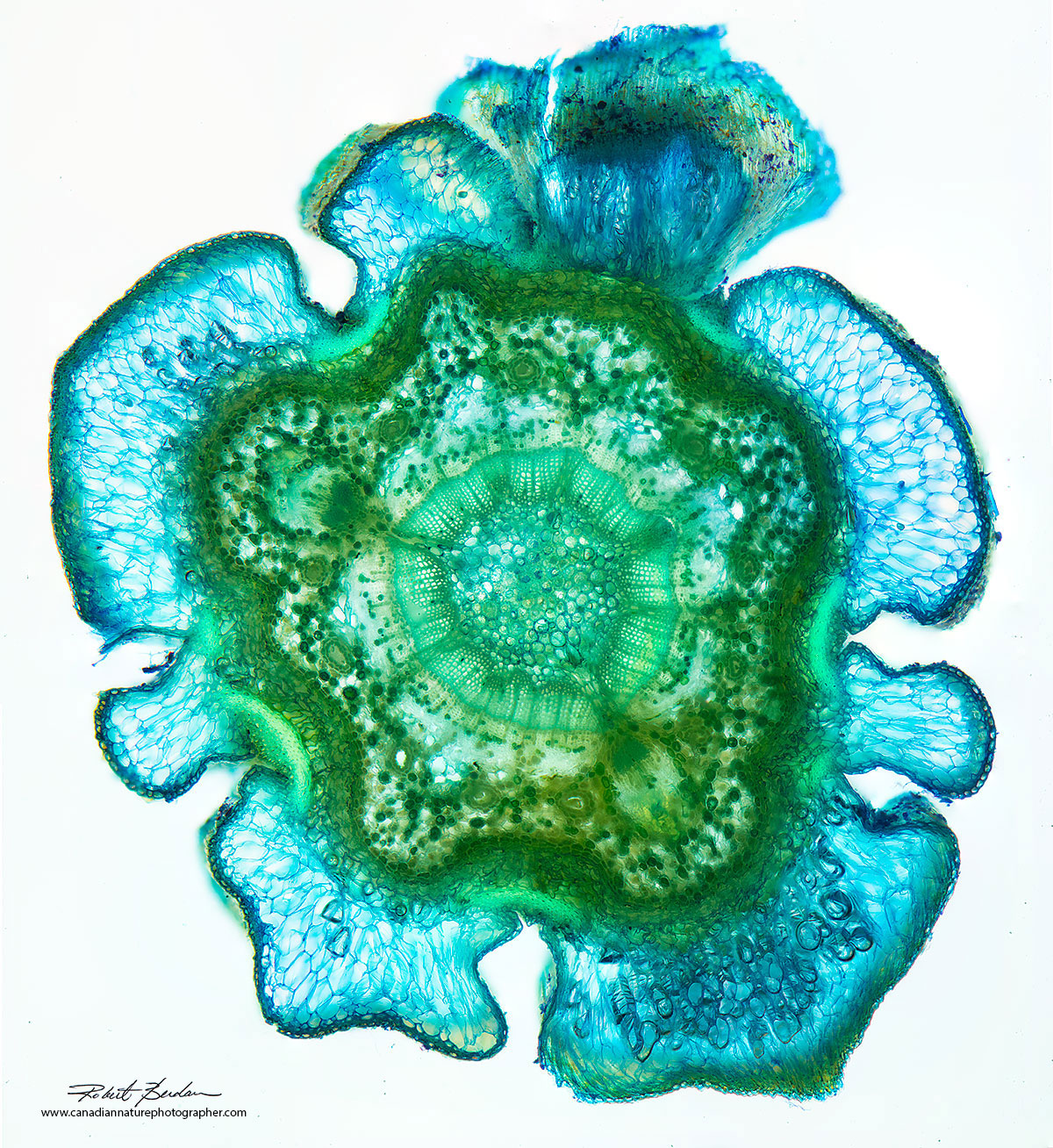

Fuente:The canadian nature photographer

La tinción de muestras orgánicas ocurrió 250 años después de los primeros microscopios simples. Es fácil imagina el impacto que causó esta técnica en los laboratorios de todo el mundo. La tinción abrió la puerta al mundo celular, permitiendo explorar lo que hasta entonces era casi indistinguible: las estructuras celulares. Una pregunta lógica en este momento sería: ¿qué tiñen las células?

EL DON DEL COLORANTE

La palabra colorante hace referencia a cualquier sustancia capaz de aportar color. Existen decenas de miles de colorantes en el mundo, tanto sintéticos como naturales. En el post [3] El grupo azo y el paisaje molecular cuento con más detalle cómo es la estructura de los colorantes.

Existen muchas sustancias con color, pero no todas pueden ser usadas como colorantes. De hecho, en la naturaleza pueden encontrarse numerosas sustancias coloreadas que pierden su color al ser extraídas del tejido que las contienen. Algunos ejemplos son las antocianinas de las frutas, las betacianinas de las verduras o la bilirrubina del hígado. Esta decoloración limita su uso como tintes.

El interés de los científicos por conocer el motivo que lleva a las sustancias a ser colorantes ha llevado a diversas investigaciones realizadas desde distintas perspectivas. Veamos las conclusiones.

# Colorear o no colear, esa es la cuestión

Un buen colorante, es aquel que cumple, en mayor o menor grado, las siguientes características:

- Ser estable a la luz, el oxígeno y la humedad.

- Ser resistente a cambios de pH.

- Ser capaz de adherirse al material que se desea colorear.

- Ser compatible con el medio de aplicación, interactuando de manera adecuada con disolventes u otros ingredientes.

LA BÚSQUEDA Y LA INVENCIÓN

A base de prueba y error, personas curiosas y con necesidades específicas, han dedicado grandes esfuerzos en la búsqueda del colorante perfecto para teñir sus muestras, incluidas en alguno de estos grupos:

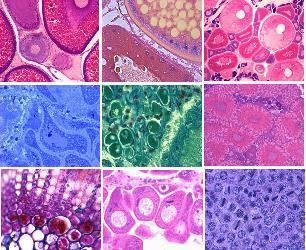

- Tejido animal, vegetal y fúngico.

- Microorganismos como bacterias, protozoos, algas y hongos.

- Otras estructuras como virus.

- Componentes celulares: material genético, membranas, orgánulos y proteínas.

Mientras tanto, muchas otras personas han contribuido de manera significativa en la ampliación de la lista de colorantes candidatos para realizar las tincione y que actualmente incluye alrededor de 100 sustancias.

Fuente: Dra. María Isabel Zambrano.

EL ARTE DE LA TINCIÓN

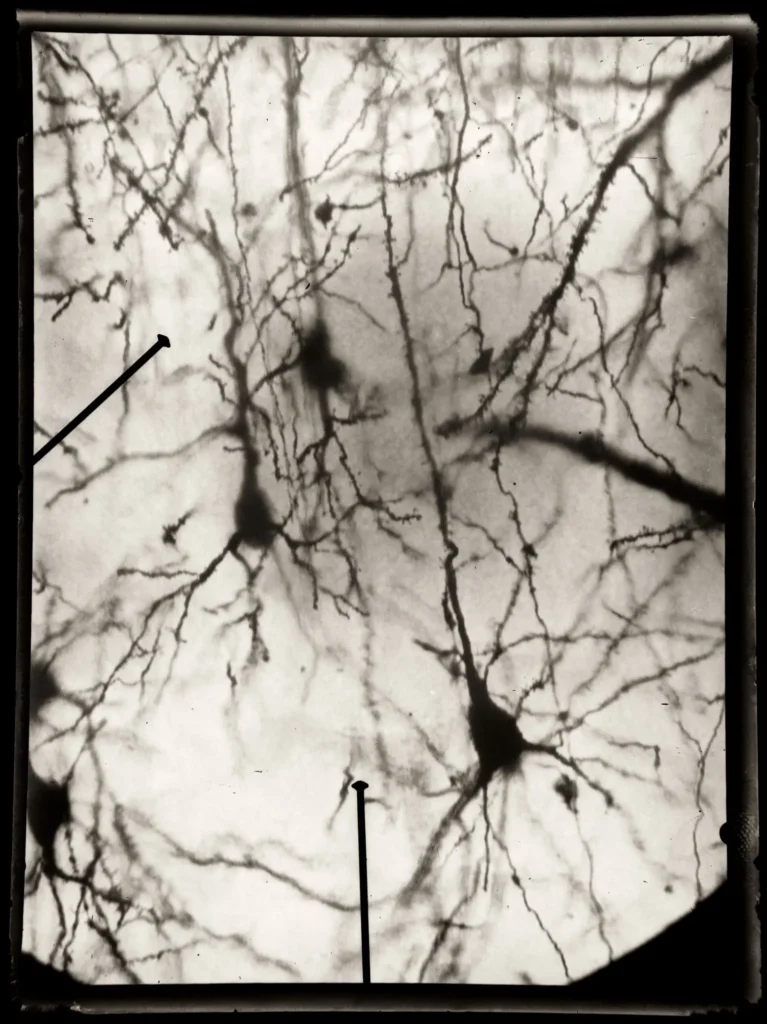

Ramón y Cajal jugó un papel crucial en el desarrollo de métodos de tinción, que eran esenciales en su trabajo. Necesitaba colorantes que no destruyeran sus muestras y le ayudaran distinguir las neuronas con claridad. El nitrato de plata, el carmín y el violeta de cresilo le permitieron detallar la compleja red de neuronas, plasmadas magistralmente en sus famosas ilustraciones. Curiosamente, la técnica que usó para revelar nuestra red neuronal (la tinción de Golgi) teñía las neuronas, dendritas y axones de color negro. No había colores vibrantes e intensos en esas imágenes, pero lo que vio debió fascinarle tanto como al personaje de su relato.

Fuente: The New York Times.

La técnica de tinción, que comenzó como un arte, hoy es un área científica que tiene su base en la química. Para ser colorante, una sustancia debe fijarse al material que se quiere teñir, lo que requiere que ambos contengan los átomos adecuados para establecer una conexión. Como una llave en busca de su cerradura, los colorantes se unen solo a ciertas partes de la célula, destacándolas del resto, como un letrero luminoso en la noche.

Para los químicos y químicas, entender qué ocurre a nivel atómico entre el colorante y la célula ha sido y sigue siendo objeto de interés. Comprender los mecanismos de interacción no solo permite mejorar las técnicas de tinción, sino también conocer más a fondo los entresijos de nuestro organismo. Sobre estas interacciones hablaré en el siguiente post El arte de la tinción (II): la conexión atómica. Te veo allí.

MATERIAL DE CONSULTA

Vídeos y enlaces recomendados:

- Legado de imágenes de Ramón y Cajal del CSIC.

- Legado de dibujos de Ramón y Cajal del CSIC.

- Web de Robert Berdan. Creación de imagen con microscopio de muestras vegetales.

- Usos de colorantes en histología vegetal y animal. Blog de la Universidad de Vigo.

- Podcast: Sapiens. Santiago Ramón y Cajal y la ciencia ficción.

Libros y artículos

- Cuentos de vacaciones. Santiago Ramón y Cajal.

- The Beautiful Brain: The Drawings of Santiago Ramón y Cajal. Larry Swanson.

Imagen: Autor: Robert Berdan. Descripción: Sección de una rama de abeto teñida con azul de toluidina. Fuente: www.canadiannaturephotographer.com

Gracias por leer hasta aquí. ¡Espero que hayas encontrado útil y entretenido este post!

Para seguir leyendo te recomiendo visitar la página de entradas del blog

Deja una respuesta